No. 40 コース設計家トム・ドォーク氏の訪問。

クラブハウスにて、蟹瀬専務理事とトム・ドォーク

今世紀に入り、ビル・クーア、カイル・フィリップスと並び、高い人気を誇るコース設計家トム・ドォークが東京クラシックのコース視察に訪れました。

ライブラリーにも6冊ほど同氏の著書が置かれておりますが、設計家で名声を得る以前はコース論説家としても知られ、1987年、何と26才の若さでゴルフマガジン世界TOP100コース選考委員会のランキングエディターに就任したほどです。当時、ジャック・ニクラウスはもちろん、ゲーリー・プレーヤー、故アーノルド・パーマーも選考委員会の委員で、彼ら三大レジェンズを前にして、自らの論説をベーシックとして委員会を纏めていました。

今回の訪問目的は、自身の著「Confidential Guide Vol.5」にアジアの代表的コースを評価し紹介するためで、日本の新設として話題を提供した東京クラシックはその候補に挙っておりました。コースの評価は10~0までのドォーク・スケール(Doak Scale)として表示されます。

自らの著書にサインを入れるトム・ドォーク。

2001年、Pacific Dunesの設計で一躍名声を得たドォークは、その後もCape Kidnappers, Barnbougle Dunes、Ballynealなど立て続けに世界TOP100コースを誕生させ、2006年には米国ゴルフのメッカ、ニューヨークロングアイランドで、何とジャック・ニクラウスをプレーヤーズ監修者に迎えて、Sebonack GCを完成させます。このコースはその後、ニクラウスが14番ホールなど一部をトーナメント用に改修し、2013年全米女子オープンを迎えるに至りました。

このような事から、二人はお互いの設計への思考、それぞれの作品の特徴を知り尽くしている仲でもあります。

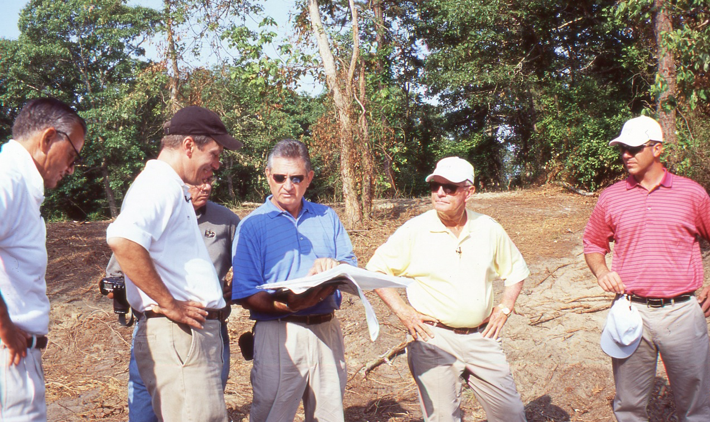

Sebonack GCの造成現場にて(2004年)

Sebonack GC 18番グリーン

ドォークが東京クラシックの視察をスタートし、初めに驚いたのは1番グリーンに、ダブルプラトー系のグリーンを配置していたことで、自身がこれまでプレーしたニクラウス作品では初めてだと述べています。つまりダブルプラトーグリーンはアプローチショットを一つ間違えると3パットグリーンへと繋がるからで、スターティングホールに用いることは珍しいからです。2番ホールのバンカーフォルムを見て、このコースはまだ未完成のように感じるとのコメントを述べ、セッティングによっては1オンも可能なショートパー4のグランドレベルグリーンをどのように活かすかはグリーンフロント30ヤード手前付近のスロープにあるとその間を何度も行き来していました。3番ホールではIP(設計上想定された打球の落下地点)付近からセカンド地点を観測し、もし環境アセスの問題が解決するならば、沢にある3本の樹木を伐採し、ニクラウスが想定したはずのパー5における2打ルートと3打ルートを明確に示さなければならないとのアドバイズも残しています。

2番のアプローチ付近と3番の1st IP付近を幾度もチェックする。

そして3番グリーンの形状は高い評価で、3打ルートに高いアドバンテージを与え、リスクと報酬を演出しているとの評価です。

これは自身が25年前に視察プレーした北海道クラシックにはなかったグリーンの形状によるアドバンテージルートであるとも述べています。

3打ルートのアプローチエリアから望む3番グリーン。

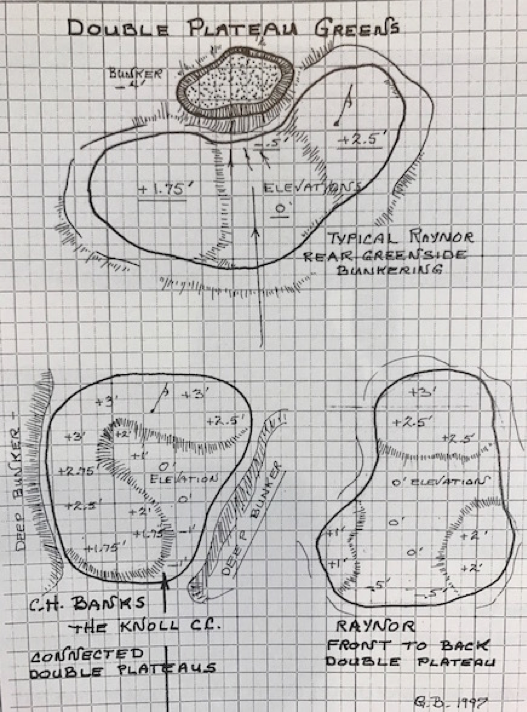

ここからトム・ドォークはコース論説家としての専門的見解を述べていきます。4番グリーンは、ニクラウスがかつてリノベーションしたNY州最古のコース、St.Andrews GCの8番「ロードホール」のグリーンと同じ発想から生まれていると感想を述べました。しかし4番のそれは更にダブルプラトーの形状を厳しいものにしているので、ピンが左サイドに切られた時のパーセーブはバーディに等しい価値があると解説しています。

ちなみにダブルプラトーとはグリーンの両サイドが高く、センターに窪み(Swale)を持つグリーンで、フタコブラクダの背中のようなグリーンと想像してみて下さい。

St.Andrews GC 8番 Road Hole (米国)

ダブルプラトーグリーンの基本的形状図面

5番グリーンの距離とグリーン手前まで続くサハラの名称のヴェストエリア地帯との対比です。通常のクラシック理論ではバックティから150~60ヤードに想定されるべきで、ニクラウスの発想で生まれたホールなのか、それとも現場を任された設計チームのリーダーがビューバランスだけを考えて造ったホールなのかの疑問を持たれました。

9番でも彼は右サイドのヴェストエリアの存在に懸念を抱き、ただでさえ狭いホール、もしフェアウェイの一部であるならば、スケールは出るし、アプローチの戦略性はもっと出るはずとの意見です。

彼が驚いたのは広大なドライビングレンジで、「普通の設計家ならば、あの用地をクラブハウスに向かうゴージェスな9番ホールにするはず。それをレンジに提供してしまうのだから、いかにもジャックらしいトッププロゴルファーの選択だ。」と笑みを浮かべます。

バック9に入り、15番で「ペブルビーチのスモールグリーンを理想としたニクラウスのモデルグリーンがやっと登場した。」と感想を述べ、数あるダブルプラトーグリーンの中でも16番がベストな形状にあると評価しています。

グリーンでは18番がスクラッチを唸らせる配置、形状にあると述べ、グリーン周りを入念にチェックしていました。

全体的な感想として、「フェスキュー芝の植栽箇所やヴェストエリアのあり方をもう一度検討し、厩舎とのコラボレーションと風土にあった18ホールのランドスケープを形成するならば、まだまだ発展途上のコースとして世界から注目を受けるはず。」とのこと。

彼は自身のインスタグラムでクラブハウスのテラスを「優雅なパティオ」と表現し、18番グリーンを眺められるその素晴らしさを伝えています。

確かにクラブハウスと18番グリーンの間あるテラスは、中庭(パティオ)と呼ぶに相応しいAtmosphereな空間でしょう。

ここはパティオと呼びましょう。

Text by Masa Nishijima

Photo by Larry Lambrecht & Masa Nishijima