No.24 ショートパー4の設計理論

見直されたドライバブル(ドライブエーブル=Drive-Able)なPAR4の設定

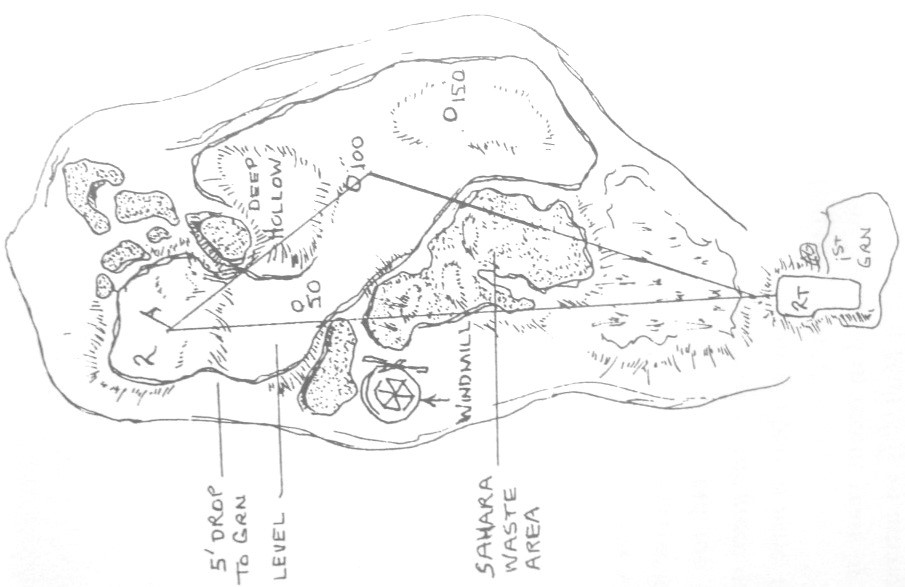

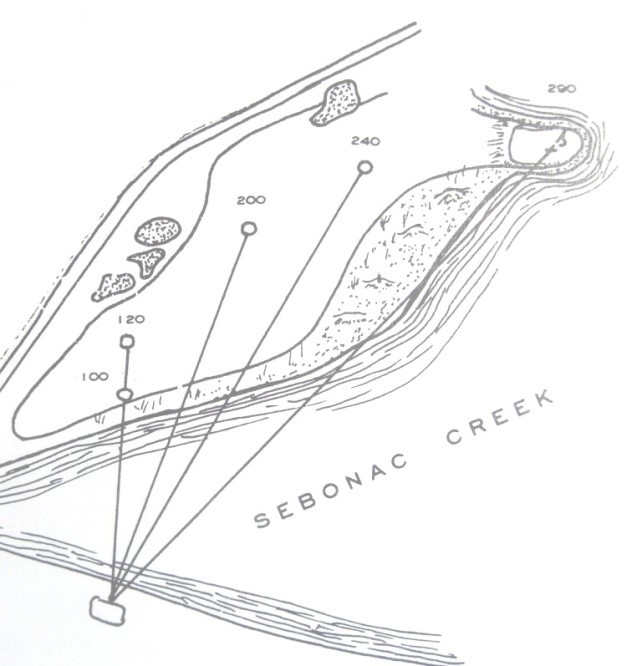

ロングヒッターが1オン可能な距離の短いショートパー4をドライバブル4と呼びます。(英国ではドライブエーブルとも発音します。) 米国では20世紀初頭に、米国ゴルフ界の父と称えられたC.Bマクドナルドが、サハラホールやケープホールの理論で、風の効力を味方につけた時のショートカットなドライブエーブルを設定したのが始まりです。それはハザード超えを義務づけるまさに「リスクと報酬」の設定でした。

サハラホール (National Golf Links of America 1911)

ケープホール( National Golf Links of America 1911)

戦前の作品で、その極めつけとされるドライバブルホールは、石川遼や松山選手も1オンに挑戦したロサンゼルスの名門リビエラCCの10番でしょう。グリーンの配置アングルと、プレーヤーの1ショット、2ショット戦略に対しても効力を持つバンカリングの巧みさは、ジャック・ニクラウスも世界のベストショートパー4のひとつと絶賛しています。

リビエラCC 10番

Reviera CC #10 Photo by Larry Lambrecht

ショートパー4は、戦後のモダンコース時代にプレーヤーにプレースメントを重視させた2ショットホールとして人気を集めました。1980年代のモダンコース時代になると、グリーン周りをバンカーなどのハザードで囲み、更にティショットのIPエリア(落下地点)付近にもハザードをセッティングし、バーディやイーグルも可能だが、ひとつ間違えればボギー以上のスコアになる設計が流行り始めます。つまりそれは飛距離が伸びる時代に、ロングヒッターからドライバーを奪い取る趣向でした。日本でもそれらのショートパー4は一時期ブームを呼び、プレーヤーからドライバーの選択権を奪い取り、無理やりプレースメントを要求する設計にも拘わらず「賢者なゴルファーのホール攻略」と称された時期もありました。しかし英米のコアな専門家たちの間では、ドライバブルというゴルフの楽しみを奪い取る設計家たちの一方的な発想と非難する者も多かったのです。

皆様もご存知のように、ミレニアム以降のメジャートーナメントでは、飛距離に対抗するかのように300ヤード超えるパー3が登場したかと思えば、逆にドライバブルなパー4を復活させ、18ホールの流れにアクセントをつけています。全米プロが開催されたウィスリングストレイツの6番は記憶に新しいことでしょう。最大距離は355ヤードですが、それはホールレイアウトに沿っての距離で、設計家ピート・ダイはティを右に移動することにより、グリーンまでダイレクトなカットルートでの実質距離を330ヤード前後に設定し、ドライブバブルを考案しました。更にダイはグリーン手前のマウンドの傾斜を活用すればランでボールがグリーンに乗るよう地盤を固め、そして挑戦する者へのリスクにグリーン手前中央に深さ3メートルはあるバンカーを設けました。このバンカーに入るとパーセーブ率さえ50%弱だったのですから、まさに鬼才ピート・ダイの「悪魔のバンカー」だったわけです。

Whistling Straits #6

Whistling Straits Straits Cse #6

スコットランドのモダンリンクス、カースルスティアートの3番も、ドライバブルホールとしてその評価をあげています。風の計算を間違えれば、ホールに沿ったモレー湾に打球は吸い込まれていくでしょう。まさにリスクと報酬の設計学です。

Castle Stuart #3 Photo by Masa Nishijima

さて、東京クラシックに、ドライバブルなショートパー4はあるでしょうか?

実はトーナメントで活用できるホールが二つあります。それは2番と13番です。

2番はフロントのティーボックスからだと290~303ヤードの距離になり、ハードなフェードヒッターに1オンへの挑戦意欲を掻き立たせるでしょう。

Tokyo Classic Club #2 Photo by Masa Nishijima

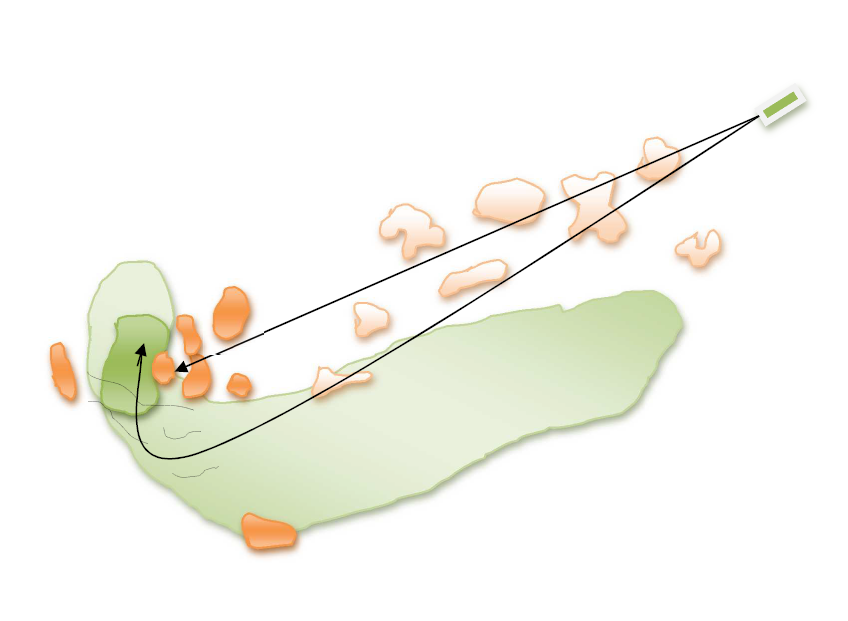

次の13番もトーナメント用に手前右サイドに特設ティを設けると、最初の図でご紹介しましたナショナルリンクスオブアメリカのケープホールのオリジナル図のようになり、ドライバブルに挑戦するか、フェアウェイにプレースメントするか、プレーヤーに選択権を与える名ホールになるでしょう。この13番ホールについては、いずれの機会にまた詳しく解説する事と致します。東京クラシックは、トーナメント時に僅かな改良だけで、ドラマを演出できるホールがいくつもあります。

Tokyo Classic Club #13 Photo by Masa Nishijima

Text by

MASA NISHIJIMA