連載 GOLF Atmosphere No.125 / ゴルフ界、もう一つの偉人列伝

ISAMU SEKIGUCHI(関口勇)

1910年10月28日生まれー2003年1月20日逝去

北海道小樽市出身の関口勇氏は、スキージャンプ、ノルディック複合、アルペンスキーの三刀流をされた天才スキーヤーでした。旧制中学時代からジャンプの名選手として全国的にも知られ、卒業後はノルウェースキー連盟副会長オラフ・ヘルセット氏からの指導を受け更に成長します。その飛型美には定評があり、日本で初めて本場北欧スタイルのジャンプを取り入れた人でした。1930年第8回全日本スキー選手権のジャンプ部門で優勝、その勢いから1932年レークプラシッド冬季五輪の日本代表にも選ばれるが、大会直前に病に倒れ途中帰国しました。その後はノルディック複合に転向し、1935年全日本スキー選手権でのノルディック複合で優勝、翌年のガルミッシュ・パルテンキルヘン五輪の代表に選出される。ノルディック複合個人では29位の成績を残します。また同大会から新種目となったアルペン複合(滑降と回転競技)にも挑戦しました。関口氏はこの大会を機にアルペンスキーに転校、1937年の全日本スキー選手権ではアルペン複合で見事優勝します。同大会の歴史において、ジャンプ・ノルディック複合・アルペンの3部門をすべて制覇したのは、関口勇ただ一人の空前の記録でもありました。スキー界の大谷翔平のようなスーパープレーヤーだったのでしょうね。

その後は夏に始めたゴルフにも夢中になり、その腕前はアマチュア界でも知られるようになります。戦後、スキー競技から引退した関口氏はゴルフの為に兵庫県宝塚市に移転してゴルフ練習場を経営傍ら、全日本スキー連盟の指導員も長く務められました。

1948年5月12日、関口氏は関西の名門広野ゴルフクラブに入会、同倶楽部での競技記録は、1952年にクラブチャンピオン、シニアチャンピオンには1971~1976年、一年於いて1978-79年の計8回も成られています。更に1953, 56年には関西アマを制覇し、更に関西シニアも1971年から75年まで五連覇を達成されています。

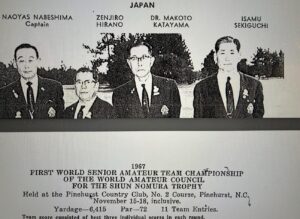

彼の輝かしい記録の中には、1956年中村寅吉が日本オープンを制した年のローアマ(+32)を45歳の年齢で獲得している事があります。そして世界からも注目されたスキーヤー関口勇の名がゴルファーとしても知られるようになったキッカケは、1967年IGF主催最初の世界シニアアマの日本チームに東京GC鍋島直泰氏(Naoyasu Nabeshima. 1907年-1981年(旧佐賀藩鍋島家第13代当主、旧皇族家 )と共に参加された事に始まります。

そして語学も達者であった事からIGFの日本代表も長く務められ、それがキッカケとなって1985年当時GOLF Magazine誌が始めた世界TOP100コースランキングにおいて、アジア人で最初のパネリストに任命されました。87年当時26歳の若さでランキングエディターを任されたTom Doakは関口氏にランキングの投票用紙を送ると丁重な挨拶の手紙が添えられていた事を今も懐かしく思い出されるそうです。

関口氏は89年を最後に79歳の高齢を理由にパネリストを辞退されます。

このようにゴルフコースへの見識も深かった関口氏は、関西で東条湖CC(1967年開設)、国木原GC(1974年開設)の設計にも関わったほどです。

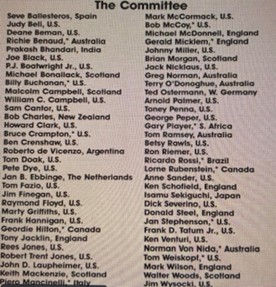

関口氏の名前が記載されたGOLF Magazine誌のパネリスト名簿をご紹介します。

アルファベット順に紹介されています。ニクラウス、ノーマン、パーマー、プレーヤー、ワイスコフ、ロバート・トレント・ジョーンズ、ピート・ダイなどそうそうたるメンバーの中のSの列に、「ISAMU SEKIGUCHI」の名前が記載されています。

ご覧下さい。

世界TOP100コースランキング、時代ごとのトレンドとその変化。

今年は世界TOP100コースが発表される年です。投票の締切が今月末になりますので、120名のパネリストたちは今大忙しの頃でしょう。締切日ぎりぎりまでコース視察をされるパネリストたちも大勢います。その使命感には敬服です。ここ数年欧米の新設及びリノベーションされた古き名作の蘇りはその話題性を超える評価を得ているようです。コースマニアの方たちもそれまで知らなかった名のコースが、実は戦前に開設された古き名門だったなんて例はこれからも沢山出てくるかも知れません。83年からスタートしたマガジン誌のコースランキング、その時代ごとのトレンドが現れていました。ランキングが開設された当時、新設コースではR.T.Jones Srに始まり、Pete Dye, Tom Fazio,レジェンズゴルファーからはJack Nicklausもその時代の中のトレンドを形成していました。リンクス、クラシックの名作に米国で誕生したモダンコースが挑戦していった時代です。そしてゴルフの賢者たちはモダンコース建設は金がかかるとクラシック時代の回帰を唱え、Coore & Crenshaw, Tom Doak, Gil Hanse等が中心となってモダンクラシック時代を形成していきます。戦後最大のディベロッパー、ゴルフ文化人として殿堂からも表彰されたMike Keiserは、Bandon Dunesの開発に始まり、多くのプロジェクトで彼らを著名設計家の世界に導きました。モダンコース時代では当たり前のように存在していた池やクリークを活用した水際の戦略性は薄れ、攻略ルートの多角化が重視される時代に入ります。モダンクラシックの設計コンセプトに伴って樹木が育ちすぎた古き名コース達は伐採によって開設当時のスケールに戻る事を学びます。

大規模な伐採により開けた大地の活用はホールレイアウトを明確にするラフ地帯の構成であり、また砂地を大袈裟に露出することで土地の素材の良さを表現する作品も続々と登場してきました。しかし昨今、この流れに逆流するかのように、白々しくやり過ぎたデザインは批評ではなく、高い評価を得るその上の基準で???の印象を持たれ始めています。

*Spyglass Hill #4番

Pebble Beach Golf Links(ペブルビーチ)に行かれるならば、大半の方がプレーされるだろうSpyglass Hill Golf Course(スパイグラスヒル)。

西海岸におけるRobert.T.Jones Sr(ロバート・トレント・ジョーンズSr)最大の傑作とも称されている。前半の6ホールまで美しい海岸線をバックにレイアウトされ、7番から9番までは広大な砂丘地帯を登り、林間地帯へと入っていくゴージャスなルーティングです。乗用カートのプレーから地形の高低差が68mもある事は意外に気が付かれないかも知れない。縦長のダウンスロープのクラシック調のグリーンで知られる4番ホールは、世界のグレーティスト500ホールの一つに選ばれています。

Spyglass Hillは1995年に世界TOP100コースに選出され、その地位を2009年まで保ちます。全米TOP100コースでは2017年までランキングに名を連ねますが、以降は再登場してきません。2001年には世界TOP100コース74位まで評価されたコースの評価が落ちたのではなく、SpyglassHill以上に高く評価された新設コース、リノベーションで蘇った古きリンクスやクラシックコースが次々に登場し、時代のトレンドを創り上げている結果です。

Spyglass Hill同様にパブリックコースであるだけにTOP100の名声はビジネス上、重要になるはずの日本の川奈ホテル富士コースも景観性を乱す乗用カートパスを設けたり、ホールのフレームともなっていた外周の樹木の大胆な伐採などコースアナリストたちの意見に耳も傾けず行えば、あっという間にTOP100から落選してしまう。それほど1コンマ単位の中に多くの名コースが競いあっているのが現状です。

ゴルフコース設計の骨格となるランドスケープの定義を、もう一度見つめ直す必要があるように思います。

このような名コースが欧米、オセアニアで次々と登場してくる今日、アジアのゴルフコースにとって、世界TOP100コースランキングに入る事は大変高いハードルになっているようです。しかし目指すものが高くなければゴルフコースは退化していってしまうものです。一昨年GOLF MagazineではPacific-AsiaのTOP100コースを紹介したのもワールドランキングのカテゴリーがあまりにも高いレベルで競われていたからです。高いレベルの素材とはゴルフコースそのものの用地です。多分来年もPacific-Asiaのコースランキングは企画されるでしょう。それはその国のゴルフマーケット、ゴルフ文化の発展にも少なからず影響を及ぼし、世界にその名が知られることで、世界中のゴルファーから注目され、ゴルフ倶楽部同士の交流なども行われる。コースランキングから得る情報から、それが一番重要なポイントでもあります。

そしてコースランキングにおけるトレンドの変化にも十分に注意し観察されて、自らのコースの改善に役立ててほしいと願います。

Text by Masa Nishijima

Photo by SAJ資料室、IGF, GOLF.com,