GOLF Atmosphere No.118 / コース評価の重要項目

ルーティングとランドスケープについて。

*Troia GC Portugal

ルーティングとランドスケープについて。

本年度のGOLF Atmosphereのスタートは、ゴルフコースの評価、査定で最も重要なポイントを占める自然の地形の中を縫うようにレイアウトされた18ホールの流れ(ルーティング)、そこに生まれるスロープを活かしたランドスケープの解説から致しましょう。以前にもお話ししましたが、ルーティング+ランドスケープ+レイアウトの構図は、ゴルフコース設計の三位一体とも言われています。完璧な作品に仕上げるならばこのどれもがバランスよく構成されてなくてはなりません。

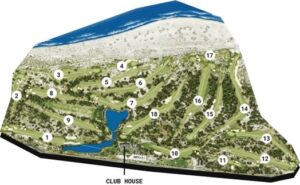

冒頭にご紹介した写真と18ホールのレイアウト図はポルトガルのTroia Golf Clubです。1979年、戦後USGAのファストグリーン開発に力を注ぎ、世界中に米国のモダンコースを伝えた巨匠ロバート・トレント・ジョーンズSr(1906-2000)の名作の一つです。スペインのValderrama, Sotogrande(Old)と並んで、ジョーンズSrが欧州大陸で残した三大傑作の一つとも称されています。リスボン郊外の港町セトゥバル(Setubal)からフェリーに乗って30分、Troia GCは白い砂丘地帯が続くリゾート地、トロイア半島の先端に位置します。アウトからのスタートは美しい森の中に入っていくかのようなAtmosphereに包まれた林間地帯から始まり、2番ホールでは森の後方に見えるグリーンが美しい砂丘地帯にレイアウトされているのがわかります。それはまるでドラマのプロローグかのようにも感じます。コースは3番ホールで真っ白な砂丘地帯に並行に走り、9番ではまた森の中へと戻っていきます。インも同様に林間地帯から14番ホールで砂丘地帯に出て、砂丘と森の中を行き来した後、また最後に森の中に入っていくルーティングプランです。Troiaはけしてスケールの大きな用地にレイアウトされたコースではありませんが、それを補うだけのルーテイングとランドスケープの見事な構成は、ジョーンズSrの設計家としての才覚を感じられるでしょう。しかしこのコース、数年前に何を勘違いしたか、ホールを広く見せようとスタートから2番にかけて、樹木を大量に伐採し自然の砂地を露出させ、更に他のホールも同様に伐採をしました。その為に森の中から始まり森の中に戻っていくドラマの舞台が無くなったのです。モダンクラシックコースがブームを呼ぶ今日、その流行りはコースのフレーム以外の箇所はホール間にスケールを出す為に伐採する発想です。しかしそれがオリジナルへの復元であっても慎重にやらなければランドスケープが崩れてしまう危険がある事をこのコースは我々に学ばせてくれる作品になっています。レイアウト図を1番から18番まで指で追ってイメージしてみて下さい。Troiaは玄人受けするポルトガルを代表する作品ですが、この伐採が理由でコースの評価はむしろ落ちています。

*川奈富士コース 伐採とカートパス Before & After

日本でもコースをリノベーションする場合、樹木の伐採を大量に行うクラブが多く見られますが、それらにはホールのスケール感は大きくなってもランドスケープとの融合性は計られているか疑問に感じるものもあります。例えば大倉男爵が残したゴルフの遺産、川奈ホテル富士コースがここ数年、海岸線のレイアウトを強調したいが為に大量の樹木を伐採しました。これに感動を覚えた方もいらっしゃったかもしれませんが、川奈の大地は元々溶岩地帯の上に土が敷かれた放牧地でした。そこにまず大島コースが造られました。ホール間のフレームを生み出す為に樹木の植栽が行われ、時が経つにつれて大地に浮いていたように見えたコースはしっくりと落ち着いた雰囲気を醸し出してきたと大倉男爵はゴルフドム誌の中で述べています。富士コースの方は元々樹木地帯が点在していましたが、アリソンの改造図面をベースに大谷光明と藤田欣也が造成を指揮しました。13番14番の英国には多く見られるクロッシングフェアウェイは日本のゴルファーレベルでは危険と判断し、11番ティと13番グリーンの間に描かれていたアリソンの14番ティは、現在の位置に移動されました。海岸線にはアリソンの図面にはない樹木が植栽されましたが、造成当時、芝草研究の第一人者だった丸毛博士が樹木は塩害から芝全体を守る目的として植栽を推奨しました。当時の日本では東京GC朝霞コースがベント芝の使用で大失敗した例もあり、まだまだ芝の管理技術、ノウハウにも乏しい時代でした。川奈も東京GC同様にベント芝の予定で図面は描かれていましたが、丸毛博士が推薦する現在の高麗芝の一種に変更され、グリーン面も大谷がそれにあったものに設計し直したのです。川奈富士コースの伐採はホール全体をスケルトンに見せてしまい、更には乗用カート用のカートパスの設置は従来のランドスケープを損なわせたと批評される方も多くいます。更に余計な樹木の伐採やカートパスの設置が続いて行われるならば、世界TOP100コースに君臨する富士コースとてそのリストから名前が消えてしまうかも知れません。世界中で古き名門コースが正しくリノベーションされ、更に著名設計家たちによる素晴らしい新設コースが誕生する今日、川奈にはランドスケープの重要性を改めて確認、学んでほしいものです。

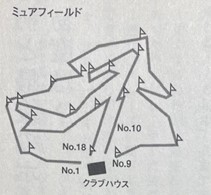

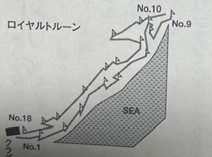

ではここからルーティング、18ホールの流れと構成について解説しましょう。上の図は著「ゴルフコース好奇心」のルーティング解説の中から抜粋したものです。キングオブリンクスとの名称を持つスコットランド名門Muirfieldは、1920年初頭コース設計界の巨匠ハリー・S・コルトにより現在見るアウト、インのループが時計回りと反時計周りの18ホールの構成に改造されました。それまではSt. Andrews Old Courseや下の図のRoyal Troonのように、古きリンクスに見られる一度出て行ったら最終ホールのグリーンまでクラブハウスには戻らないGoing OUT, Coming INの1ループの構成でした。コルトの2ループのアイデアは、海岸線から高い位置にあった四方形のリンクスの台地の中で、二つのループをそれぞれ真逆にルーティングすることで、太陽光の遮り、風の効用の多様性までも考えた当時としては画期的なアイデアでした。それまでも2ループのアイデアは内陸のコースにはありましたが、それらはクラブハウスから東西または南北とそれぞれ別のルートプランを描いたものが多かったのです。Muirfieldのようにクラブハウスからみて四方形のコース用地を外周と内周との二つのループに分け、しかも真逆に走らせるルーティングのアイデアは、空間のハザードとなる風の効用性という点で、クラシックコース時代からモダンコース時代に至るまで設計の定義の一つにもなりました。

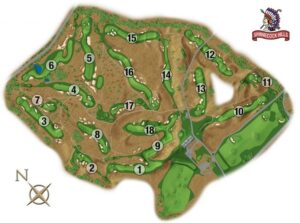

下の図はニューヨークの名門Shinnecock Hills GCです。1891年にクラブ設立、1895年に12ホールから18ホールに拡張されましたが、現在のレイアウトの原型は1931年ウィリアム・フレイン(Willian Flynn)によりリデザインされたものです。ご覧のようにアウト、インのスタートはそれぞれ西・東に向かってスタートし、2つのループはホールが交わらないようにルーテイングされています。そして最後はアウト、インとも太陽を背に東に向かって進んでいます。太陽に向かってホールアウトしないこの発想は後に多くの設計家たちに影響を与えました。

*Shinnecock Hills GC Routing

バブル期の日本のコースが評価されない最大の理由。

戦後のゴルフ場開発にはショベルカーなどの重機が登場し、それまで不可能とされていた土地にもゴルフコースが誕生する時代となり、米国はモダンコース時代を迎えます。大学における芝の研究開発は、コース設計家達が作品に求めるアーティステック性を更に高めるものとなりました。コース造成に重機が入らなかった戦前のクラシック時代は用地の地形に併せてルートプランを描くのが常識とされ、PAR3、PAR5が各4ホールのトータルパー72の定義などはありませんでした。地形の高低差やスロープを活かすことで、コースのバライティさを整えていました。それは時にPAR3が続けて登場したり、PAR3をスタートの1番ホールやラストの18番ホールにレイアウトせざるを得ない土地条件の作品もありました。しかしその自然のスロープラインを重機で壊さず保たれ事により、ゴルフコースに最も重要な自然のランドスケープを活かした作品が誕生したのです。全米TOP100コースのリストでも戦前のクラシック時代の作品数は60年代から80年代に誕生したモダンコースの作品数より遥かに多いのです。

*Pasatiempo GC 米国 アリスター・マッケンジーの作品ながら株主会員権制度のセミプライベートクラブだけに誰もがプレーできるチャンスがある。18番のPAR3が最大の名物ホールとなっている。

日本のバブル期のゴルフ場開発はアウト、インとも36+36=PAR72で同時スタートが通常で、スターテイングホールはプレーをスムーズに進行させる為にPAR5をセットするのが望ましいと語り始める設計家も登場しました。飛ばす喜びを提供する為のドライバー使用を重視した設計は、仮にヒーリーな地形にレイアウトされた場合でも重機によって整地し可能としました。しかしそれらの思考はコースのメモラビリティ(印象度)を高めるためのアクセントとなったPAR3の存在を無視する結果にも繋がりました。グリーンのフロント部分が見えない打ち下ろしのPAR3などがその例で、それらはルーティングの行き詰まりを感じさせる作品と評価されます。更に設計家たちは土地条件に問わず風の効用を考えたとして、あらゆる方向に無理やりホールをレイアウトしたりしたが為に、プレーヤー自身が今どちらの方向に向かっているのか確認できないケースなども生まれました。ネクストティへのルートも距離があり、迷子のルーティングと非難する専門家たちもいます。これらの作品にはルーティングの妙味とランドスケープの美感性を融合させるものは残念ながら見当たりません。米国ではコース設計において地形の高低差30メートル前後は最大の武器とよく言われます。しかし日本では某誌が行なっていたコースランキングにおいて、「美しい松林に囲まれたフラットなコースこそが名門の香り」等とやや誤った解釈でゴルフコースを捉える方もいました。日本には厳しい開発規制があるから仕方ないと述べる方もいらっしゃるかも知れませんが、米国だってそれは同じ事です。

さてルーティングとランドスケープの繋がりの解説はご理解頂けたでしょうか? ゴルフコースを評価する上で大変重要なポイントですので、ぜひそれを意識しながらゴルフコースをプレーされてみて下さい。

本年度も宜しくお願い申し上げます。

Text by Masa Nishijima

Photo Credit by Troia GC, Masa Nishijima,USGA, Pasatiempo GC,

Japan Golf Digest,